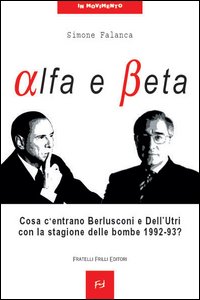

Alfa e Beta è la storia dell’inchiesta aperta dalla procura di Caltanissetta a carico di Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri, accusati di «reato di concorso in strage per finalità terroristica e di eversione dell'ordine democratico», in pratica di essere i “mandanti esterni” delle stragi di mafia del terribile biennio ’92-’93.

Alfa e Beta è la storia di una archiviazione che invece di chiarire ogni dubbio non fa che aumentare le incertezze, le inquietudini: «Gli atti del fascicolo hanno ampiamente dimostrato – scrive il gip Tona – la sussistenza di varie possibilità di contatto tra uomini appartenenti a Cosa Nostra ed esponenti e gruppi societari controllati in vario modo dagli odierni indagati [Berlusconi e Dell’Utri]. Ciò di per sé legittima l’ipotesi che, in considerazione del prestigio di Berlusconi e Dell’Utri, essi possano essere stati individuati dagli uomini dell’organizzazione quali eventuali nuovi interlocutori». Ma «la friabilità del quadro indiziario impone l’archiviazione». Anche a Firenze era stata aperta e poi archiviata per scadenza dei termini d’indagine una inchiesta su Berlusconi e Dell’Utri come «mandanti occulti», e il il giudice fiorentino Soresina nell’atto d’archiviazione affermò come indiscutibilmente sia esistita «una obiettiva convergenza degli interessi politici di Cosa Nostra rispetto ad alcune qualificate linee programmatiche della nuova formazione [Forza Italia]: articolo 41 bis, legislazione sui collaboratori di giustizia, recupero del garantismo processuale asseritamente trascurato dalla legislazione dei primi anni 90». Tant’è che nel corso delle indagini «l’ipotesi iniziale [di un coinvolgimento di Berlusconi e dell’Utri nelle stragi] ha mantenuto e semmai incrementato la sua plausibilità».

Falanca oltre a riportare integralmente il decreto di archiviazione traccia un affresco del contesto storico-politico della stagione delle stragi, ricostruisce uno spaccato credibile e coerente della transizione tra “prima” e “seconda Repubblica”. L’autore, mettendo in fila le dichiarazioni dei “pentiti”, le sentenze, e diverse inchieste giornalistiche, dimostra come dietro quella criptica dialettica al tritolo tra ristretti gruppi d’interesse (di cui conosciamo solo gli autori materiali) non ci sia stata solo una inconfessabile trattativa tra Cosa Nostra e lo Stato. Le stragi rientravano in una strategia più vasta che prevedeva la destabilizzazione del paese per favorire la nascita di una nuova forza politica che sostituisse la Democrazia Cristiana, partito di governo per 40 anni, letteralmente implosa dopo le indagini sulla corruzione di Mani Pulite. Ed è così che emerge inconfondibilmente il ruolo che hanno giocato i Servizi Segreti italiani ed esteri, la massoneria, i settori deviati dello Stato, eredi di quello Stato parallelo che 20 anni prima avevano insanguinato l’Italia con la strategia della tensione. Alfa e Beta è la storia di una verità che fatica ad emergere, nonostante il grande lavoro degli inquirenti e le recenti scoperte che vanno proprio in direzione del piano di destabilizzazione più vasto. Alfa e Beta è, infine, una storia che ci riguarda tutti, un pezzo della storia italiana che stiamo scoprendo solo ora, nonostante le archiviazioni.

PREFAZIONE

di Nicola Tranfaglia

1. – L’Italia vive un periodo buio come pochi nella sua storia recente giacché sono al potere persone ed organizzazioni che hanno avuto – secondo quanto emerge con chiarezza da numerose sentenze, come quelle della Corte di Assise di Firenze sugli attentati ai Georgofili del 1993 e quella della Corte di Appello di Caltanissetta sulle stragi di Capaci e di via D’Amelio del 1992, in parte pubblicate in questo saggio di Simone Falanca – rapporti continuativi e frequenti con capi e luogotenenti della maggiore organizzazione mafiosa del nostro paese, l’antica Cosa Nostra.

A questo si aggiunge il silenzio massiccio dei mezzi di comunicazione di massa che hanno mostrato un’attenzione distratta e intermittente a quei processi e hanno sistematicamente taciuto le responsabilità che emergono da quelle istruttorie sui rapporti tra mafia e politica.

Si è compiuto in dieci anni un processo unico in Europa e nel mondo come ha, di recente, notato il direttore de “l’Unità” Furio Colombo in un suo editoriale del 2 novembre 2003.

In tutto il mondo, infatti, dall’America Latina all’Europa (e particolarmente in Francia e Germania) capi di partito e probabili candidati presidenziali sono sotto accusa per vicende di tangenti e di compromissioni in affari poco puliti, ma la differenza tra quei paesi e l’Italia sta nell’atteggiamento delle classi dirigenti e dell’opinione pubblica che appaiono concordi nel deplorare quello che accade e chiedere con successo che le personalità compromesse si mettano da parte e non partecipino più alla lotta per il potere.

In Italia, invece, l’ascesa al potere e al controllo, pressoché completo, delle comunicazioni di massa, televisive e giornalistiche, del personaggio Silvio Berlusconi, già criticato per le modalità di accumulazione della sua fortuna imprenditoriale grazie ad amicizie politiche ed oscuri rapporti con persone e organizzazioni poco raccomandabili, ha determinato una situazione che si configura come una vera e propria dittatura mediatica, rispetto alla quale persino il Capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi, è stato indotto a segnalare in un messaggio alle Camere – che è rimasto non a caso l’unico finora del suo settennato – l’anormalità della situazione che regola i mezzi di comunicazione e la stessa informazione nel nostro paese rispetto all’articolo 21 della Costituzione repubblicana e a tutti i principi di pluralismo che caratterizzano la Carta del 1948.

L’unica risposta che è venuta, in oltre un anno, dalla maggioranza parlamentare e dal Governo che fanno capo all’attuale presidente del Consiglio Berlusconi, è stato il varo del disegno di legge Gasparri per il riassetto del sistema radiotelevisivo, che sta per essere approvato in maniera definitiva dal Parlamento e che condurrà, senza dubbio alcuno, al consolidarsi dell’attuale oligopolio televisivo con l’aggravante della depressione delle risorse pubblicitarie per la Rai e l’ulteriore espansione di Mediaset e, dunque, del potere mediatico detenuto, insieme con il controllo della pubblicità complessiva, dall’uomo di Arcore.

Non c’è dunque da sperare, almeno in tempi brevi e a meno di un improbabile crollo della maggioranza raccolta intorno alla Casa delle Libertà, che le cose possano cambiare e che gli italiani riacquistino il proprio elementare diritto all’informazione, pur facendo esso parte di quelli fondamentali stabiliti dal dettato costituzionale.

2. – Di qui l’importanza, e vorrei dire la necessità, di libri come quelli che pubblicano documenti giudiziari di straordinario rilievo per la nostra cultura politica, espropriata dai mezzi di comunicazione di massa, condizionati in un modo o nell’altro dal dominio mediatico di cui abbiamo parlato.

E vale la pena spiegare fin dalla prefazione di che cosa si tratta, in modo tale che i lettori del libro possano rendersi conto sia di quel che viene loro abitualmente sottratto, sia dei problemi che emergono da documenti pubblici scomparsi dalla circolazione in men che non si dica o addirittura completamente ignorati dai pochissimi che hanno accesso, per altra via, agli atti giudiziari.

Il primo punto da sottolineare riguarda il momento in cui Cosa Nostra decide l’assassinio del giudice Paolo Borsellino, due mesi dopo la strage di Capaci in cui è stato assassinato con la moglie e gli agenti di scorta il giudice Giovanni Falcone.

Il giudice per le indagini preliminari Giovanbattista De Tona, che stende a Caltanissetta la sentenza di archiviazione nel processo contro Berlusconi e Dell’Utri come mandanti della strage di Capaci, ricostruendo le precedenti indagini ritiene di aver accertato che Cosa Nostra, dopo aver deciso di eliminare i suoi nemici storici Falcone e Borsellino, cerca di avviare trattative con lo Stato.

Proprio da questa decisione scaturisce “l’accelerazione dell’attentato a Paolo Borsellino, il cui motivo rimane oscuro”.

De Tona giunge nel maggio 2002 a una decisione favorevole all’archiviazione basata soprattutto sulla valutazione secondo la quale le dichiarazioni dei due più importanti collaboratori di giustizia – Filippo Cancemi reggente di Porta Nuova e Giovanni Brusca reggente di San Giuseppe Jato – sarebbero “contrastanti”, ma una simile valutazione è, a sua volta, in netto disaccordo con la sentenza di appello della strage di Capaci nella quale il collegio giudicante scrisse che quelle dichiarazioni erano “convergenti” e con l’opinione del pubblico ministero Luca Tescaroli che aveva seguito sia le indagini per la strage di Capaci sia quelle per la strage di via D’Amelio ed era giunto alla conclusione che quelle dichiarazioni si integravano a vicenda.

Peraltro, proprio nella sentenza di archiviazione, il gip De Tona ha ordinato la trasmissione degli atti all’accusa per “una nuova indagine diversa da quella fino adesso perseguita” e aggiunge che “lasciando al pm le valutazioni di sua competenza in ordine all’utilità di tali dati per individuare eventuali ulteriori piste investigative, rivela che tali accertati rapporti di società facenti capo al gruppo Fininvest con personaggi in varia posizione collegati all’organizzazione Cosa Nostra, costituiscono dati oggettivi che rendono quantomeno non del tutto implausibili né peregrine le ricostruzioni offerte dai diversi collaboratori di giustizia, esaminate nel presente procedimento, in base alle dichiarazioni dei quali si è ricavato che gli odierni indagati erano considerati facilmente contattabili dal gruppo criminale”.

Se a questi elementi che suscitano, o dovrebbero suscitare (ma non c’è stata finora nessuna reazione) allarme nella politica italiana e imbarazzo in persone che oggi siedono in Parlamento e, nel caso di Berlusconi, presiedono addirittura il Governo della Repubblica, si aggiunge l’appello che uno dei più noti capimafia, cognato di Totò Riina, Leoluca Bagarella, rinchiuso nel carcere di Ascoli Piceno, si rivolge pubblicamente allo Stato chiedendo conto di promesse non mantenute con un appello “agli avvocati delle regioni meridionali che ora siedono negli scranni parlamentari a nome di tutti i detenuti stanchi di essere strumentalizzati, vessati, umiliati e usati come merce di scambio”, il lettore ha un quadro più chiaro della torbida situazione che caratterizza i rapporti tra Cosa Nostra e una parte almeno del mondo politico nel nostro paese.

3. – D’altra parte quello che induce a pensare che la verità sia ancora lontana da emergere dai processi e dalle indagini già conclusi e da quelli ancora in corso (come quelli che riguardano gli attentati del 1993 a Roma, Firenze e Milano e gli interrogatori di un collaboratore di giustizia come Nino Giuffrè, che sta procedendo su una strada assai simile a quella già percorsa da Cancemi e da Brusca), è il fatto che proprio i corleonesi erano decisi ad aprire una trattativa con settori del mondo politico disposti a giungere a un nuovo accordo con Cosa Nostra.

Tracce di una simile trattativa sono emerse in questi anni e sono all’origine di misteri ancora non risolti come quelli che riguardano la cattura di Totò Riina e la misteriosa pulizia della sua casa dopo l’arresto.

Non tutto, insomma, è stato chiarito né a livello storico né a quello giudiziario degli ultimi anni e in particolare di quello che è seguito alle stragi di Capaci e di via D’Amelio e agli attentati compiuti da Cosa Nostra fuori del suo territorio di abituale influenza in un momento assai critico della crisi politica italiana.

C’è ancora da attendere, con tutta evidenza, la conclusione di alcuni processi non soltanto a Palermo ma, a giudicare dalla situazione attuale e dalla presenza, a livello di affari e della vita economica, delle associazioni mafiose e in particolare di Cosa Nostra, si deve constatare che, mutata la strategia rispetto allo Stato e ai suoi rappresentanti, la mafia prosegue la sua attività.

Ha dunque trovato referenti diversi da quelli che, a suo avviso, l’avevano tradita (l’assassinio di Salvo Lima nella primavera del 1992 è il segno più chiaro di una simile scelta) e che avevano fatto promesse impegnative nella direzione di una lotta assai meno decisa contro la penetrazione mafiosa nella società siciliana e italiana.

È questo il problema che emerge con chiarezza da una ricerca chiara e rigorosa come quella che qui viene pubblicata.

C’è per fortuna ancora un’Italia civile e democratica che lavora alla ricerca della verità in maniera limpida e disinteressata, al di là del clamore di tanti giornali e tante televisioni, ma anche di molti intellettuali, che si comportano in maniera servile nei confronti di un Governo così fortemente inquinato da ombre pesanti, tutt’altro che dissolte.

Novembre 2003

Autore: Simone Falanca

Editore: Fratelli Frilli

Pagine: 232